資源循環の車窓から vol.7〜ゴミはどこから来るの? 家庭ゴミと事業ゴミ〜

これまでのコラムで見てきた資源循環の車窓では、日々どれくらいのリサイクル可能な「ゴミ」が排出されているのか、そのゴミはどのようなプロセスで資源循環されていくのかを見てきました。今回は、そのような「ゴミの排出源」に着目してみようと思います。

1. ゴミはどこから来るの?〜家庭ゴミと事業ゴミ〜

ゴミの排出源には、大きく2種類(一般廃棄物、産業廃棄物)に分られます。

一般廃棄物のうち「家庭系ゴミ」は、一般家庭の日常生活に伴って発生する廃棄物を指します。食品残さ、紙くず、プラスチック容器包装、布、びん・缶などが該当します。分別ルールや指定袋制度などが整備されており、市民は決められたルールに従って排出します。その後、自治体が収集・処理を担当します。 一般廃棄物のうち「事業系ゴミ(事業系一般廃棄物)」は、事業活動(店舗・オフィス・飲食店・学校・病院など)から発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。オフィスの紙ごみや飲食店の生ゴミなどが該当し、基本的に事業者自身が処理責任を負うため、自社で市の清掃施設へ搬入するか、市の許可業者に委託して収集・処理します。一方、産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃掃法施行令で定められた20種類(+政令指定)に該当するものを指します。主に工場・建設現場・製造業などで出る、量が多く性質が特殊なものが対象です。排出事業者が自らの責任で処理することが義務付けられています。

表1 日本の廃棄物区分

※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」に基づく。発生源と性質によって区別。

| 区分 | 主な発生源 | 処理責任 | 主な処理主体 | 代表的な内容 |

| 一般廃棄物(家庭系) | 家庭 | 市町村 | 自治体 | 台所ごみ、紙、布、びん・缶 など |

| 一般廃棄物(事業系) | 店舗・オフィス | 事業者自身 | 委託または自己搬入 | 紙ごみ、包装材、食品残さ |

| 産業廃棄物 | 工場・建設現場など | 事業者自身 | 許可処理業者 | 汚泥、廃油、がれき、金属くず 等 |

2. 事業ゴミの現状

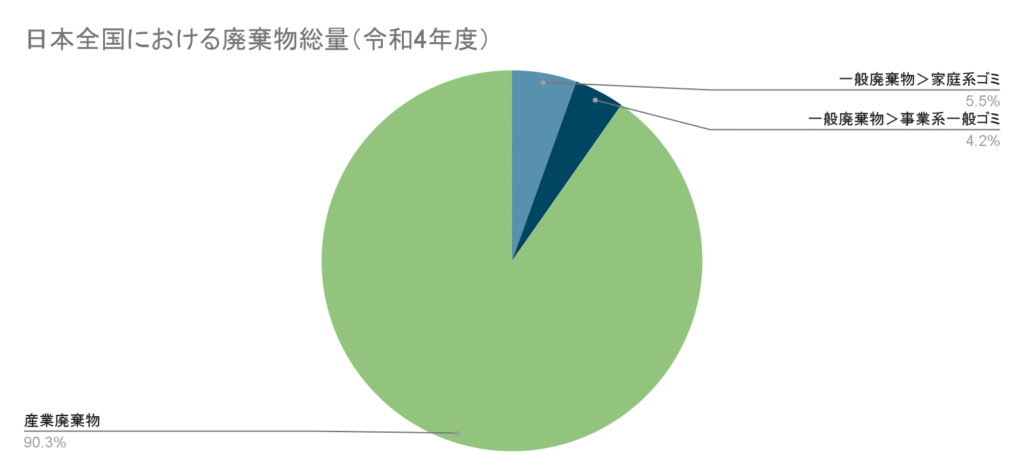

環境省の統計によると、令和4年度における日本全国の廃棄物総排出量は、産業廃棄物と一般廃棄物を合わせておよそ4億1,000万トン規模となっています。

- 一般廃棄物:約4,034万トン

- 家庭系ごみ:約2,275万トン

- 事業系一般ごみ:約1,759万トン

- 産業廃棄物:約3億7,407万トン

このように見ると、家庭ごみよりも事業活動由来のごみが圧倒的に多いことがわかります。資源循環社会の実現に向けては、家庭での分別やリサイクルだけでなく、事業系廃棄物の削減と再資源化の推進が今後ますます重要になっていくといえます。

環境省の「産業廃棄物の排出及び処理状況(令和4年度)」によると、日本全国の産業廃棄物(事業活動由来を含む)の総排出量は約3億7,400万トンです。そのうち、再生利用量は約2億269万トンで、再生利用率は約54.2%となっています。最終処分量は約902万トン(2.4%)です。この数字から、産業廃棄物の多くが中間処理(減量化や再生化)を経ていることがわかります。

一方、一般廃棄物のうち事業系ゴミに含まれる紙ごみやプラスチック、缶、ビンといった資源化可能な素材は排出量としては少ないですが、資源価値が高く、循環型社会のカギを握る存在と言えます。紙くず・古紙は、印刷業や出版業、オフィスなどから多く発生します。良質なオフィス用紙や段ボールは再生紙の原料となり、リサイクル需要が高い分野です。プラスチックくずは、梱包材やパッケージなどが中心になりますが、汚れや複合素材が混ざると再資源化が難しくなる特徴があります。また、ガラスくず・陶器(ビンを含む)は、再利用は可能なものの、回収や選別に手間がかかり、コスト面が課題です。これらの素材は、分別を徹底し、品質を保てば再資源化の大きな可能性を秘めています。

3. 資源循環のポテンシャル

このような一般廃棄物のうち事業系ゴミを「廃棄物」ではなく「資源」として扱うためには、複数の視点からの取り組みが必要です。

日本政府としても、事業者に廃棄物を適正に処理する義務を課したり、プラスチックの資源循環を促す法律を定めています。

- 事業者による廃棄物処理への対応を定めた法律

例えば、近年では「燃えるゴミの中に古紙を含めてはいけない」という条例を制定する自治体が増えています。特に、個人家庭向けではこうした分別ルールが浸透しつつあります。一方で、法人向けの対応はまだ発展途上です。このような状況を踏まえ、一部の政令指定都市では、すでに事業系古紙のリサイクル義務化が始まっており、企業に対して古紙分別と回収ルートの確保を求める動きが広がっています。

このような自治体事例を見ると、義務化や搬入禁止制度を取り入れているケースは 大都市・政令指定都市やその周辺都市 が先行している印象があります。ただし、分別義務化(事業者に対して分別排出を求める規定)と、実質的な搬入禁止(設備・処理施設に持ち込めない・焼却不可)をセットで導入している自治体はまだ限定的であり、さらなる資源循環のポテンシャルがまだ眠っていると考えます。

さらに、クリーンセンター(ごみ焼却施設)の設置数が年々減少している現状も、事業系ゴミリサイクルを促すドライバーになると考えます。全国的に、クリーンセンター(ごみ焼却施設)は数を減らしながら集約化が進んでいます。環境省のデータによると、全国の焼却施設数は令和5年度で1,004施設と、10年前より約1割減少しました。一方で、1施設あたりの処理能力は年々増加しており、広域化や高効率発電機能の導入など、「少数高性能型」への転換が進んでいます。こうした流れは、人口減少による排出量の減少と、施設の老朽化・更新費用の増大を背景にしています。兵庫県でも同様で、令和3年度時点で33施設・処理能力約8,230トン/日と、1990年代から3割近く減少しています。そのうち18施設が発電設備を備え、総発電能力は約11万3,000kWに達するなど、効率的な運営が進む一方で、施設の数が減ることで、「焼却できるごみの選別」がますます重要になっています。

こうした状況下では、これまで焼却に頼ってきた事業系ごみの資源化をいっそう促進する必要があります。特に、オフィスや店舗から出る古紙・プラスチック・缶・ビンなどは再資源化のポテンシャルが高く、焼却処理を減らす最も効果的な手段です。施設集約によって「燃やせる量」に制限が生まれるからこそ、リサイクルは選択肢ではなく必須の取組みになります。クリーンセンターの集約化は、単なる削減ではなく、“焼却から循環へ”と社会の仕組みを変える転換点です。これを契機に、事業者・自治体・回収業者が連携し、地域全体でリサイクルを加速していくことが求められています。

4. 今後の展望:ソーシャルブリッジ/マツザワの役割

このような行政の動向も踏まえながら、実際の排出源である事業者サイドでも積極的な取り組みが求められます。再資源化可能な事業系ゴミの分別の徹底や、回収ルートの確保、異物混入や汚れを防ぐための洗浄・前処理を徹底するなど品質向上対策など、再資源化を促す取り組みを実践することで、事業系ゴミの「質」を高め、資源循環型経済への道を拓くことができます。

ソーシャルブリッジ/マツザワは、古紙回収や廃棄物回収の事業を通じて、まさにこの「事業ゴミから資源へ」という循環の中核を担っています。回収事業者と排出事業者が協力し、高品質な資源を生み出すことが、循環型社会を実現するための鍵です。ソーシャルブリッジ/マツザワはその“橋渡し役”として、ゴミを「終わり」ではなく「始まり」としてとらえ、地域社会の中で新しい資源の流れをつくり出していきます。

家庭から発生するゴミも、工場やオフィスから発生するゴミも、最終的には社会全体の資源循環を支える一部です。 “捨てる”という行為を、“次につなげる”意識に変えること。それこそが、持続可能な未来を築く第一歩です。ソーシャルブリッジ/マツザワは、これからも事業者・地域・社会とともに、 「資源を生かす循環の輪」を広げていきます。

<参考文献・出所一覧>

- 環境省『一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度)』報道発表資料

- 環境省『産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度実績)』報道発表資料

- 環境省『一般廃棄物処理事業実態調査(令和4年度)』統計データ(e-Stat)

- 大阪市「資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止について」(大阪市環境局)

- 西宮市(兵庫県)「事業系古紙類の搬入禁止について」— 令和7年1月4日より再資源化可能な古紙の搬入禁止を実施予定 —

- 福岡市 「事業系一般廃棄物の分別区分に古紙を追加しました」— 令和2年10月1日施行 —

- 堺市「事業所の紙類リサイクル促進のすすめ方」— 事業所排出紙類の再資源化推進制度 —

- 尼崎市(兵庫県)「事業所・店舗などから出るごみ(事業系ごみ)の分別と出し方」— 古紙(新聞・段ボール・雑誌・事務用紙など)はクリーンセンターへ搬入不可、資源回収業者への委託を推奨 —

- 環境省『廃棄物処理施設整備状況(令和5年度版)』— クリーンセンター(焼却施設)数・発電設備比率・処理能力に関する資料 —

- 公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団『産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度実績)概要』

- 兵庫県 環境部 環境整備課『兵庫県廃棄物処理施設一覧(令和3年度版)』

- 兵庫県『廃棄物の適正処理及び再資源化推進計画(令和3年度)』

- 神戸市『事業系ごみの排出ルール・搬入禁止物一覧・指定袋制度について』

- 環境省『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)』

- 環境省『プラスチック資源循環促進法』概要資料